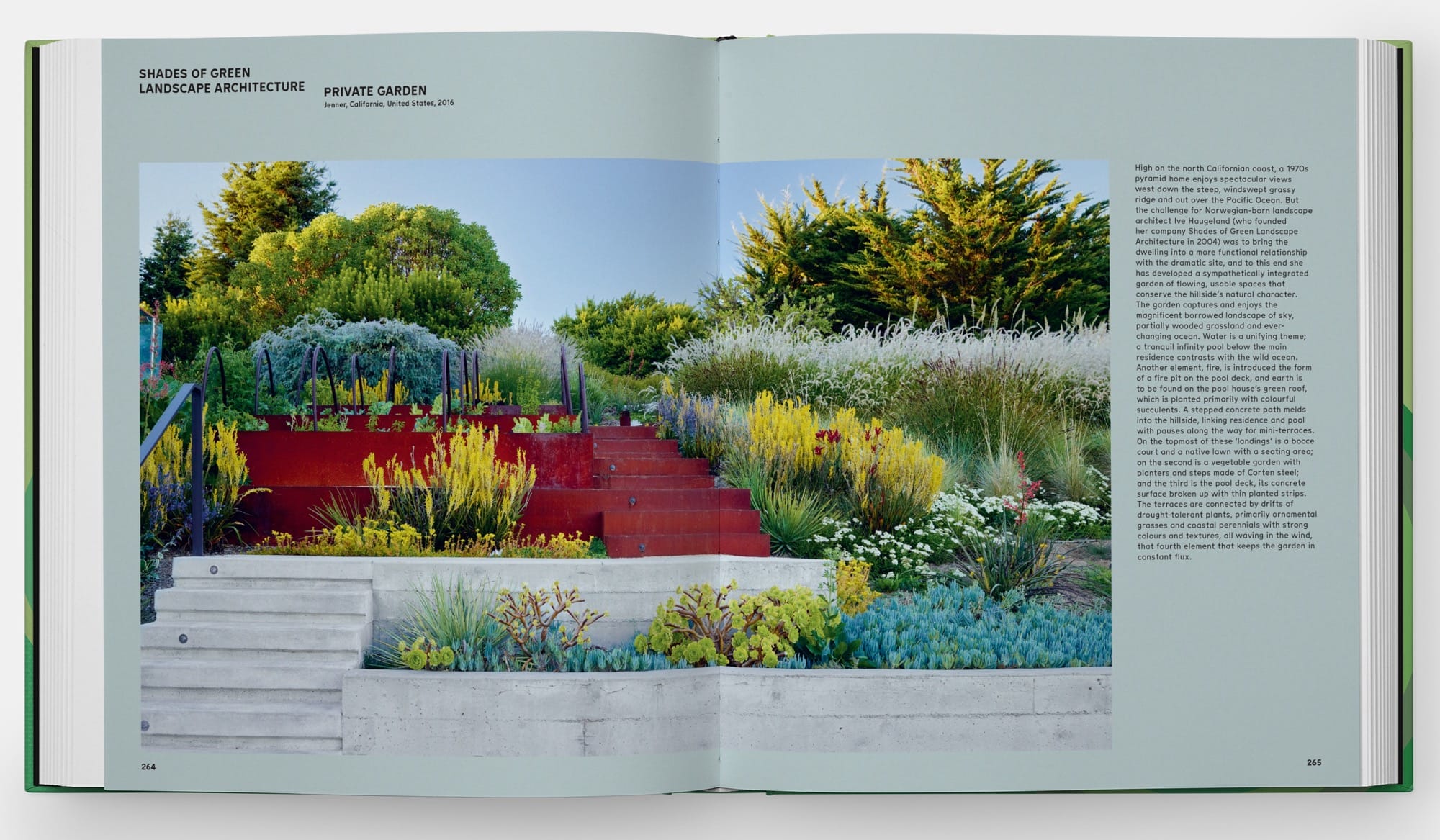

Phaidon出版社即将推出的《The Contemporary Garden》一书,以跨越40个国家的300座花园为样本,系统梳理了当代园艺与自然、美学的深层关联。

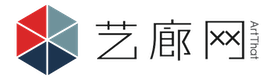

从法国凡尔赛宫的皇家水剧场园林到澳大利亚克兰伯恩花园的生态设计,全书通过300余页的图文,展现了花园作为人类精神栖息地的永恒魅力。

Taylor Cullity Lethlean with Paul Thompson, Australian Garden, Cranbourne Gardens, Victoria, Australia (2006 and 2012). Photo by John Gollings

1、多元类型覆盖

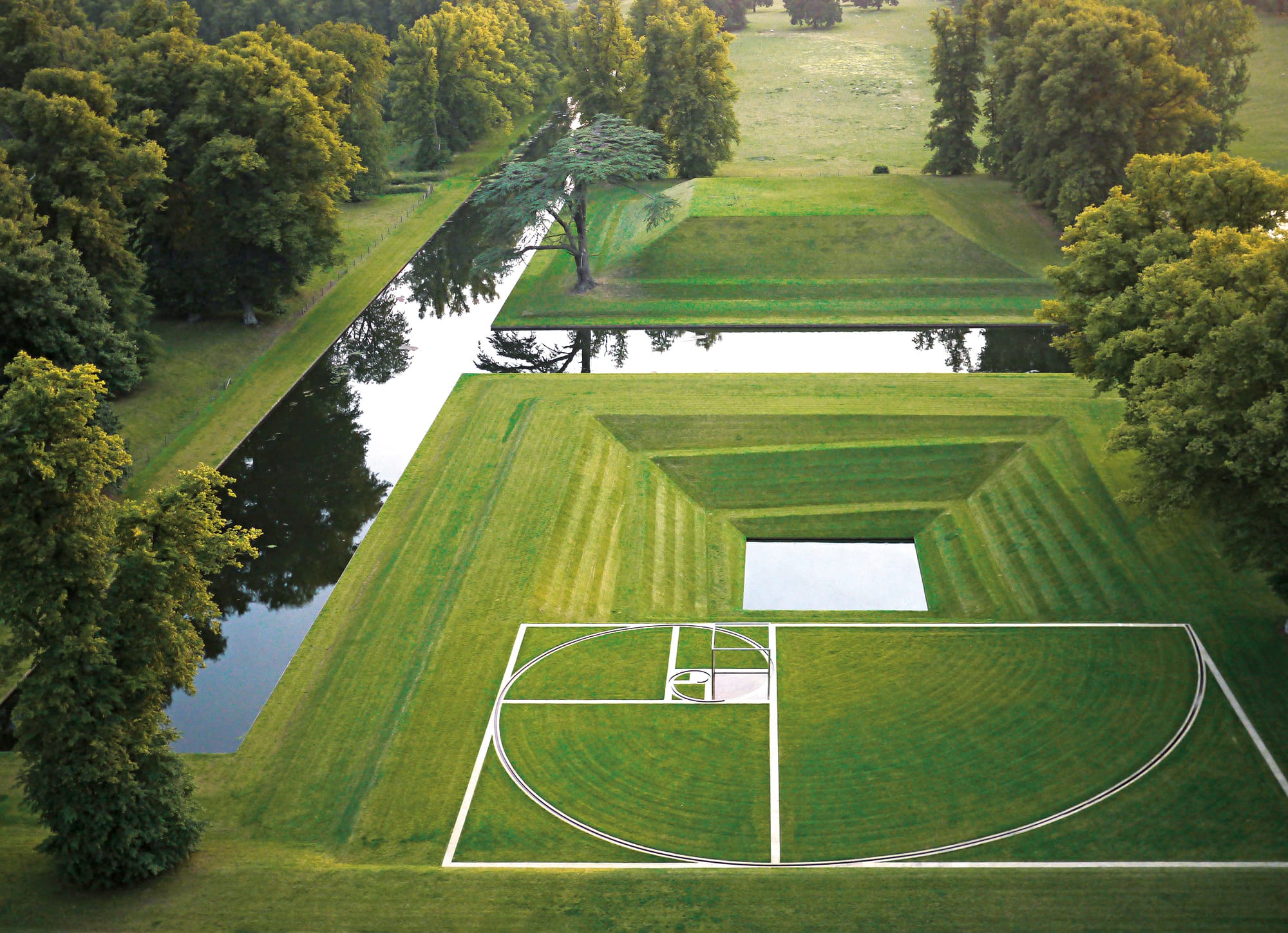

囊括私人庭院与公共空间,既有纽约赫斯维克工作室(Heatherwick Studio)设计的”小岛公园”这类城市地标,也收录Gabriel Orozco将雕塑与植物融合的《奥罗斯科花园》等艺术化实践。

特别关注功能性创新,如比利时West Flanders的Bonemhoeve农庄花园,体现园艺与可持续生活的结合。

Gabriel Orozco, The Orozco Garden, South London Gallery, London, England, (2016). Photo by Andy Stagg

Erik Dhont, Bonemhoeve, Damme, West Flanders, Belgium, (2005). Photo © Jean-Pierre Gabriel

2、艺术与自然共生

书中强调花园作为”露天美术馆”的属性,如曼哈顿高线公园的线性景观设计,以及法国诺曼底Dominique Delomez夫妇打造的”露天室内花园”,模糊了自然与人工的边界。

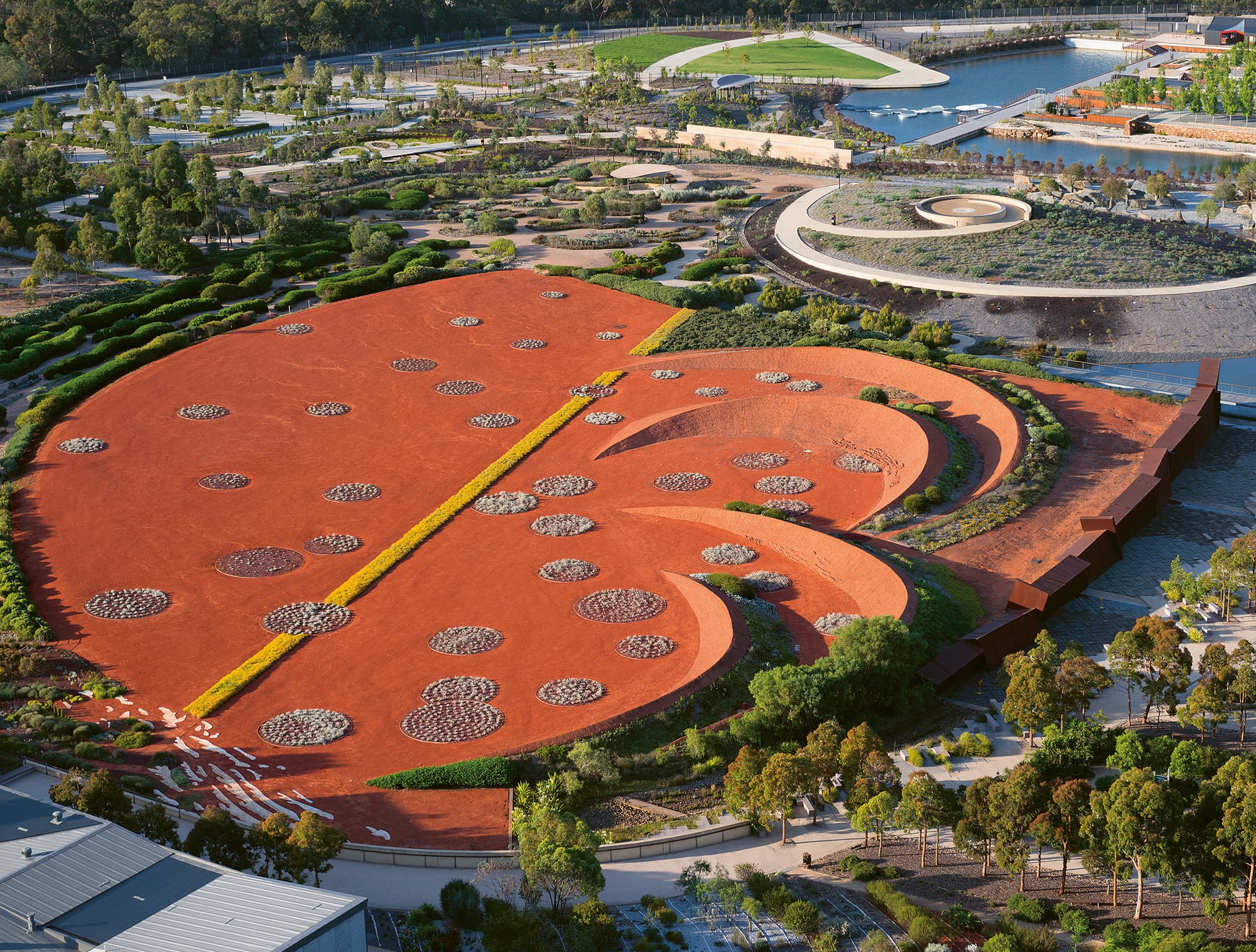

Kim Wilkie为英国Boughton庄园设计的《俄耳甫斯》大地艺术,通过地形塑造实现神话叙事。

Dominique and Benoît Delomez, Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-de-l’Orne, Normandy, France, (2000–11). Photo courtesy of Benoît and Dominique Delomez

Kim Wilkie for the 10th Duke of Buccleuch, Orpheus, Boughton House, Kettering, Northamptonshire, England, 2009. Photo by Kim Wilkie

3、跨学科价值

案例揭示园艺如何桥接自然科学与设计思维,如路易斯·贝内赫在凡尔赛宫的作品,将巴洛克美学与现代生态理念交织。

呼应数字时代对实体空间的回归需求,证明人类对绿色空间的迷恋具有跨时代普适性。

Louis Benech and Jean-Michel Othoniel, Water Theatre Grove, Château de Versailles, Versailles, France (2015). Photo © EPV/Thomas Garnier

该书将于2025年9月上市,其出版不仅填补了全球当代园艺研究的空白,更推动公众重新思考自然、艺术与生活的关系。书中隐含的生态警示——如城市化对传统园艺的侵蚀——亦值得深思。

法国摄影师Laurent Kronental与Charly Broyez通过系列作品《La Cité Oasis — un Rêve Futuriste au bord de la Méditerranée》,重新诠释了法国地中海沿岸的争议性建筑群La Grande Motte。

这座由建筑师Jean Balladur于战后经济繁荣期(1945-1975年”光荣三十年”)设计的度假城市,曾因金字塔与马斯塔巴(古埃及墓室)风格的现代主义建筑群被《今日建筑》杂志贬为”建筑污染”,却在21世纪获得历史遗产认证(2010年入选”20世纪遗产类历史古迹”)。

1、超前时代的乌托邦实验

Balladur受墨西哥特奥蒂瓦坎金字塔与马赛”光辉城市”启发,将8,000常住人口的滨海小镇设计为”可居住的巨型雕塑”——白色几何立面与粗野主义细节融入潟湖与沙丘景观,模糊了未来主义幻想与古代文明遗迹的界限。

2、摄影的时空叙事

2019-2023年间拍摄的黄昏影像中,空荡的拱廊、晾晒的毛巾与阳台伞具暗示人类痕迹,营造出”平行时空”的疏离感。Kronental称其”如同闯入未知文明的残骸或未来图景”,呼应了建筑本身从贬斥到推崇的声誉转变。

3、生态与社会的双重预言

项目初期(1960年代)即规划的低成本住宅与自然共生理念,在气候危机时代显现前瞻性。摄影师通过光影强化建筑与地中海的色彩共鸣,揭示Balladur对”逃离社会经济压力”的乌托邦构想如何在当代引发共鸣。

该系列不仅为探讨”争议遗产再发现”提供案例,更揭示了建筑评价体系的动态性——曾被诟病的实验性设计,可能因时代认知变迁升华为文化符号。

‘La Cité Oasis — un Rêve Futuriste au bord de la Méditerranée.’ All images © Charly Broyez and Laurent Kronental, shared with permission

文:Alan Huang,本文结合AI生成,艺廊网专稿。来源:Colossal